Approfondimenti · 26 Aprile 2025

Come Šalamov ci insegna a restare umani

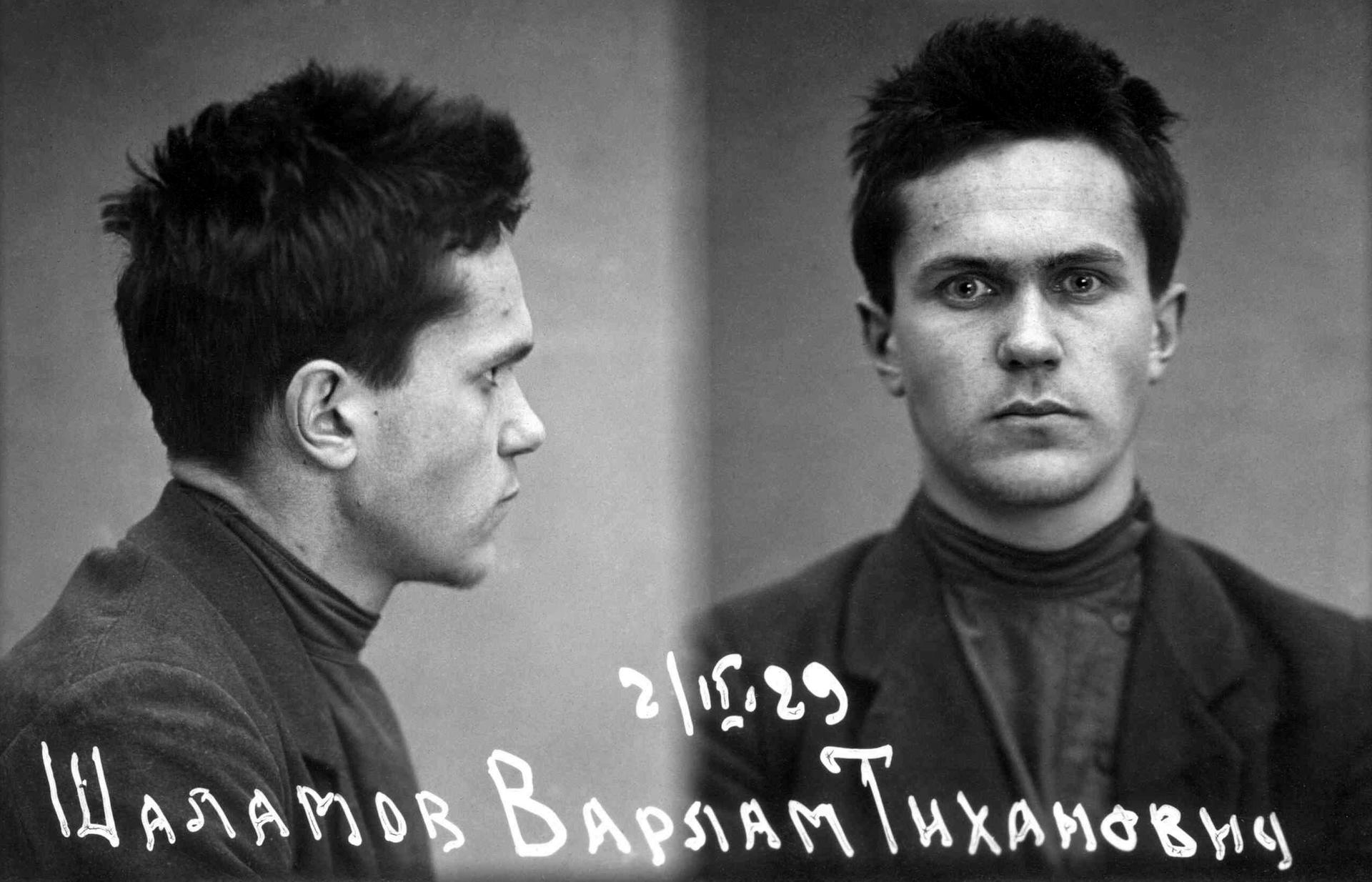

Šalamov fotografato dalla GPU nel primo arresto del 1929

Testimone del gulag e poeta dell’indicibile, Varlam Šalamov attraversa la letteratura del Novecento con una voce tesa e necessaria, capace di restituire la verità del dolore e la sfida dell’umano: ricordare, scrivere, restare vivi

Nella storia letteraria del Novecento Varlam Šalamov è stato “canonizzato” in primo luogo come testimone del gulag. Insieme ad Aleksandr Solženicyn è lo scrittore che è riuscito a trasfondere la propria esperienza – «una ventina d’anni passati tra lager e confino» – in prose feroci e necessarie, prima tra tutti la raccolta I racconti della Kolyma in cui Šalamov distilla l’atroce realtà del campo vissuta tra il 1937 e il 1951.

Il volume Tra le bestie la più feroce è l’uomo ha una natura più multiforme: la narrazione del proprio vissuto resta centrale e anzi qui riceve una profondità documentale ulteriore. Il testo di quattro pagine, Che cosa ho visto e capito nel lager, potrebbe – dovrebbe? – aprire ogni libro scolastico o manuale di civiltà, tanto nella Federazione Russa quanto in Italia o in altri paesi europei. In 46 punti Varlam Šalamov, offre un riassunto della propria vita, una fotografia del proprio paese, una lettura psicologica dell’essere umano.

Ma non solo dall’esperienza nei campi è occupata la memoria di Šalamov: nelle pagine del volume c’è spazio per parlare della vita letteraria dell’URSS negli anni Venti, decennio di oratori e conferenzieri, di Boris Pasternak, bussola e faro costante per lo scrittore, delle serate letterarie degli anni Sessanta e delle miserie umane fuori dalle condizioni estreme della reclusione.

C’è molta “cultura russa in epoca sovietica”, tra i ricordi di Šalamov, e per quanto al primo sguardo l’occhio tenda a soffermarsi sui sostantivi – cultura ed epoca – in realtà all’altezza del 2025, forse ci dovremmo soffermare sugli aggettivi: sulla “russicità” e “sovieticità” di quell’esperienza culturale e geografica.

Nei testi che compongono il libro questo carattere binario non è apertamente espresso, eppure attraversa le varie narrazioni autobiografiche dello scrittore. C’è anche un’altra opposizione forte che tormenta la coscienza dell’autore: come fanno a co-esistere poesia e realtà, letteratura e gulag in uno stesso spaziotempo e, ancor più, in uno stesso essere umano?

Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!

Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.

Non è il logoro interrogativo adorniano del fare poesia dopo Auschwitz, quanto piuttosto la ricerca di una lingua adatta a descrivere il mondo nelle miriadi di rifrazioni in cui si scompone. Benché sia diventato noto per le sue prose secche e drammatiche, Šalamov è e resta essenzialmente un poeta e come tale avrebbe voluto essere conosciuto e amato dai propri lettori.

La poesia, per lui, è «esperienza personale, dolore del singolo e, insieme, dolore ed esperienza di tutta una generazione» (p. 83). Raccontare e ricordare una generazione, un’epoca partendo e tornando a sé è compito paradossale, ma per Šalamov ineluttabile. La scrittura è compimento di un destino, sua realizzazione piena: «Perché alla poesia bisogna dare il proprio sangue e il proprio destino. Bisogna scrivere di sé a proprio modo» (p. 23).

La memoria, come la scrittura, è setaccio che filtra, seleziona, discerne. Per questo, quando è meno controllata, come in questa raccolta, dà vita a flussi irregolari in cui tra le grandi pennellate si scorge il dettaglio nitido, l’ossessione puntinista. D’altronde, Šalamov non ha il respiro della forma lunga, del romanzo o del saggio scientifico.

L’architettura di un romanzo per Šalamov è impensabile. La Kolyma e il suo gelo siderale rendono il fiato corto. La poesia, ovvero l’universo della precisione, è la sua lingua. Anche nello spazio largo della prosa il suo stile resta teso e asciutto, il tono inconfondibile, aforistico, quasi apodittico – magistralmente reso in italiano dalla traduttrice Claudia Zonghetti.

E anche qui, nello steppa ampia e distesa dei ricordi, Šalamov riesce a fissare briciole di verità, a far aderire il più possibile la verità della vita e la verità dell’arte, nella consapevolezza che non si potranno mai sovrapporre, ma con altrettanta certezza che la poesia è un atto muscolare quanto un tuffo in mare o la scalata di una vetta.

Il paradosso non spaventa Šalamov: per uno degli scrittori più impegnati nella memoria e nella trasmissione del passato «l’arte di vivere è l’arte di dimenticare» (p. 165, p. 172, p. 175), poiché l’uomo non può che rimanere intrappolato nella costante attrazione tra ciò che è stato e ciò che sarà. Il suo divenire è una somma zero di due realtà che non esistono, una già passata e l’altra di là da venire.

La sua vocazione resta sospesa tra interrogativi impossibili: «Ho molti dubbi, troppi. E una domanda che chiunque scriva memorie, qualunque scrittore grande o piccolo, conosce: servirà a qualcuno questo mio mesto racconto? Il racconto di uno spirito che non trionfa, ma che piuttosto viene calpestato». «Non un’affermazione della vita e della fiducia dentro l’infelicità più nera, come nelle Memorie da una casa morta, bensì la disperazione e lo sfacelo.

A chi servirà da esempio? Educherà qualcuno a non cedere al male e a fare il bene? Sarà o non sarà un’affermazione del bene, del bene sempre e comunque, dato che è nel valore etico dell’arte che vedo l’unico suo vero criterio?» (p. 163). Šalamov uomo ci ricorda che tutti noi abbiamo un numero infinito di possibili declinazioni, che possiamo agire nel e per il bene sommo o il male profondo, il dolore assoluto o la gioia estrema. Šalamov poeta ci dona il dubbio, la domanda secca, l’idea di destino, il sangue delle parole. Due eredità difficili da raccogliere, ma necessarie nel cammino dell’uomo che vuole affrontare la sfida impossibile: conoscersi e restare umano.

© Riproduzione riservata