Approfondimenti · 2 Agosto 2025

La bomba su Hiroshima

Ottant’anni dopo gli attacchi nucleari sul Giappone, lo storico britannico Richard Overy rilegge i giorni finali della guerra nel Pacifico. In questa intervista, in esclusiva per il Circolo della Storia, spiega perché fu davvero usata la bomba, cosa sapevano gli americani, e quanto poco la narrazione ufficiale regga alla prova dei fatti

A pochi giorni dall’ottantesimo anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, avvenuti il 6 e il 9 agosto 1945, torna d’attualità una delle domande più controverse del Novecento: fu davvero la bomba a porre fine alla guerra?

In Pioggia di distruzione. Tokyo, Hiroshima e la bomba (libro appena uscito per Einaudi), lo storico britannico Richard Overy ricostruisce i mesi finali del conflitto nel Pacifico, dal bombardamento incendiario di Tokyo all’escalation atomica, offrendo una lettura che smonta la versione più diffusa e semplificata degli eventi.

In questa intervista, curata da Tommaso Piffer, direttore scientifico del Circolo della Storia, Overy ci guida tra le motivazioni politiche, militari e culturali che portarono a usare l’arma più devastante mai costruita, e riflette su ciò che quelle scelte ci dicono ancora oggi, in un tempo in cui il vento nucleare sembra tornare a soffiare.

Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!

Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.

La decisione americana di usare la bomba atomica contro il Giappone è frutto di una lunga storia: per gran parte della guerra, sia l’opinione pubblica sia i pianificatori militari statunitensi avevano criticato i bombardamenti britannici sulle città tedesche come moralmente indifendibili e militarmente inefficaci. In che modo e perché la percezione americana cambiò nel corso del conflitto?

È certamente vero che la leadership dell’aviazione americana era scettica sull’efficacia strategica dei “bombardamenti ad area” britannici sulla Germania, preferendo invece bombardamenti mirati su gruppi di obiettivi precisi (come raffinerie o infrastrutture), che si dimostrarono in effetti più efficaci.

Tuttavia va detto che gli americani collaborarono strettamente con gli inglesi nello sviluppo delle tecnologie e delle tattiche necessarie ad effettuare i bombardamenti incendiari.

Nel caso del Giappone, la difficoltà di colpire obiettivi specifici da alta quota – a causa dei forti venti che soffiavano sulle isole nipponiche – spinse il comando aereo [americano] a orientarsi per i bombardamenti ad area, una scelta giustificata dal fatto che l’industria bellica giapponese era dispersa in centinaia di siti all’interno di zone residenziali e che l’unico modo per eliminarli erano i bombardamenti incendiari.

Anche allora però si cercò di evitare il termine “bombardamento ad area” per prendere le distanze dalla prassi inglese, preferendo invece la dicitura “bombardamento incendiario mirato”.

L’opinione pubblica americana non fece obiezioni particolari, dato che soprattutto per motivi razziali i giapponesi erano percepiti in modo diverso dai tedeschi. L’uccisione deliberata di civili giapponesi suscitò ben poche proteste, mentre il bombardamento di Dresda, solo tre settimane prima di quello di Tokyo del 9-10 marzo, aveva generato un certo disagio.

Nel suo libro sostiene che la questione centrale da capire non è se la bomba atomica fosse necessaria o meno, ma perché fu ritenuta tale in quel momento. Qual era, nel luglio del 1945, la valutazione americana dei motivi che ne giustificavano l’uso?

Le motivazioni alla base della decisione di impiegare la bomba atomica furono diverse. La più ovvia era la speranza di porre fine alla guerra e salvare vite americane, anche se i comandanti militari nel Pacifico dubitavano che ciò sarebbe bastato, e infatti furono preparati piani per proseguire la guerra atomica a partire dal settembre 1945 nel caso fosse stato necessario.

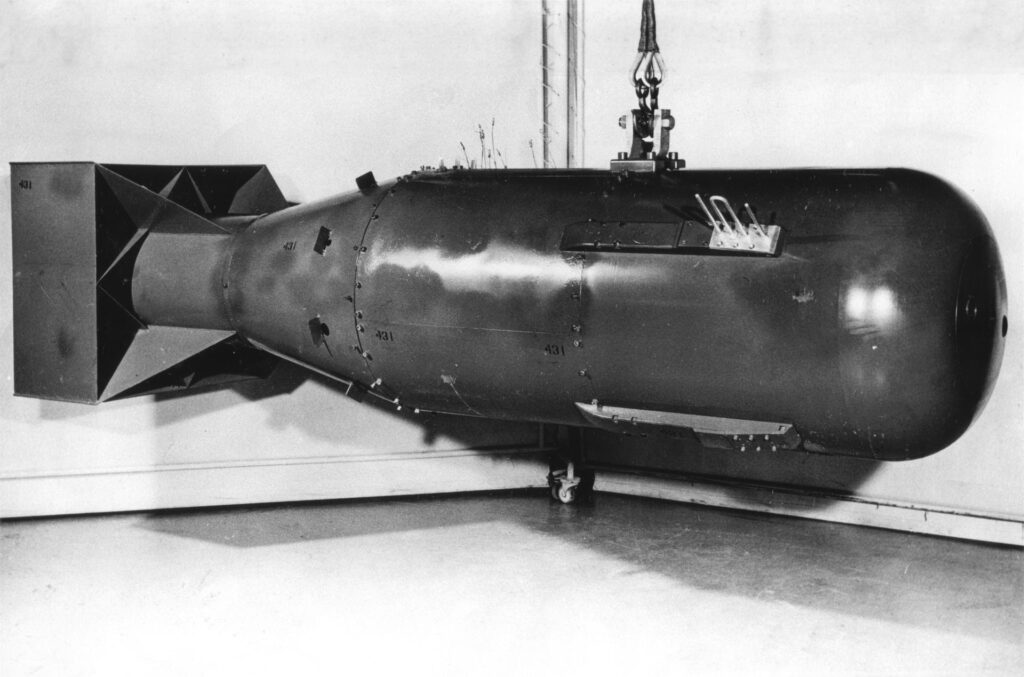

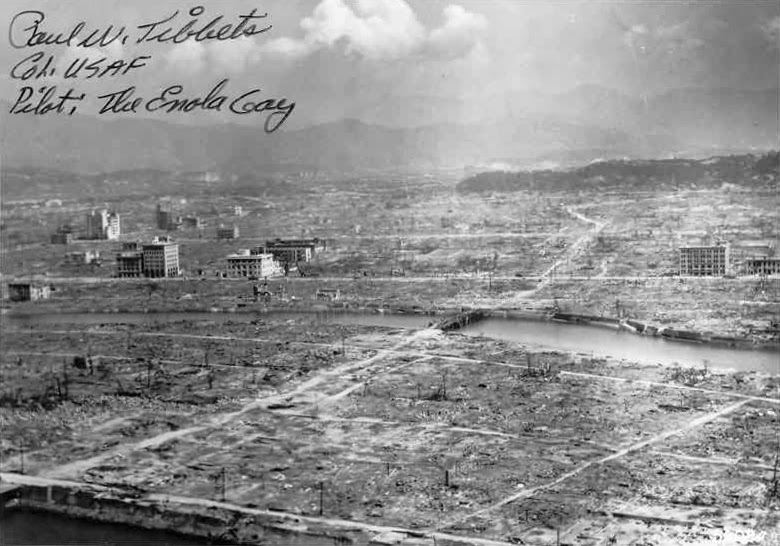

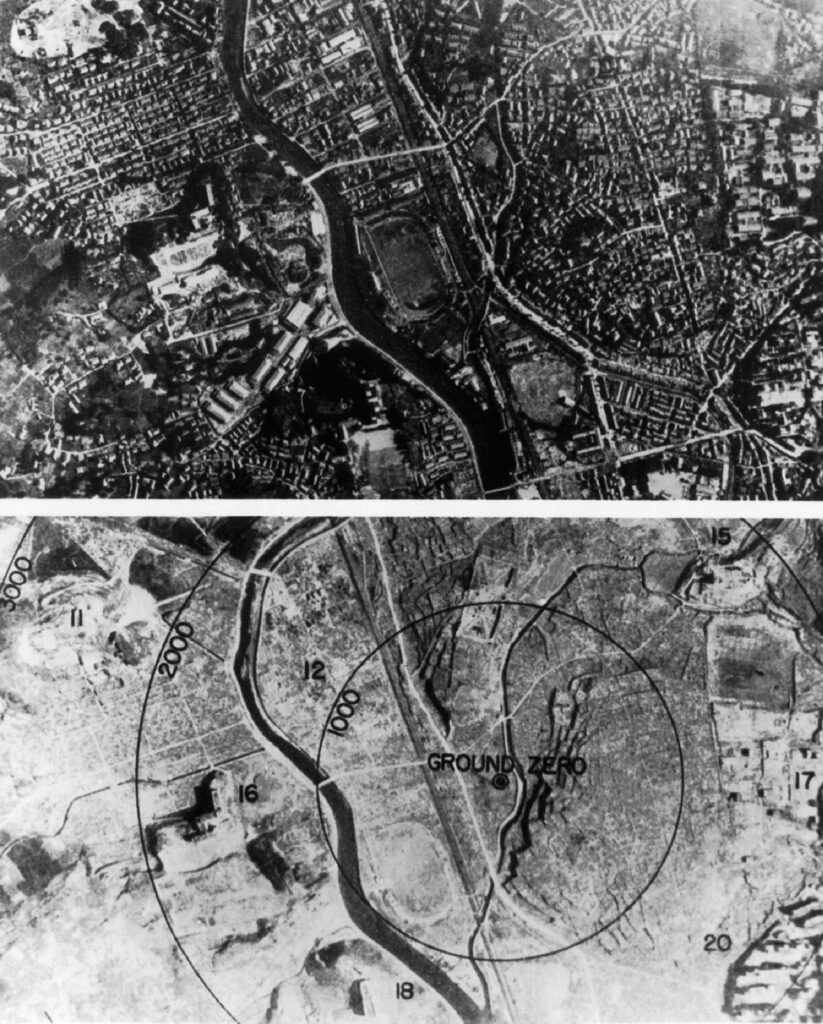

L’attacco nucleare fu inoltre visto come una prosecuzione dei bombardamenti incendiari che avevano già distrutto il 60% delle aree urbane giapponesi. Le bombe atomiche furono sganciate dal XXI Bomber Command, la stessa unità responsabile dei bombardamenti incendiari. Un elemento spesso trascurato è che sia i militari sia gli scienziati coinvolti desideravano utilizzare la bomba per giustificare il colossale impegno scientifico e finanziario impiegato, ma soprattutto per verificarne gli effetti concreti: su questo vi era una profonda curiosità scientifica.

Subito dopo l’occupazione del Giappone, squadre di scienziati e ingegneri statunitensi e inglesi condussero studi dettagliati sui danni materiali e umani provocati dall’ordigno, per valutare l’impatto di un attacco nucleare su una città americana o inglese.

Naturalmente questa valutazione era fortemente influenzata dalla percezione americana del Giappone. Ma fino a che punto gli Stati Uniti comprendevano realmente la posizione giapponese?

La speranza che la bomba atomica potesse scioccare i giapponesi al punto da costringerli ad arrendersi mostra chiaramente quanto fossero scarse le informazioni dell’intelligence americana su ciò che stava accadendo a Tokyo. Gli Stati Uniti ritenevano che il Giappone fosse fanaticamente deciso a combattere fino alla morte, preferendo il suicidio nazionale alla resa.

La reazione evasiva alla Dichiarazione di Potsdam, l’ultimatum inviato a fine luglio, convinse i politici americani che Tokyo non fosse pronta ad arrendersi e giustificò l’uso dell’arma.

Anche la richiesta nipponica all’Unione Sovietica di intercedere con gli Alleati, rivelata da Stalin, rafforzò la convinzione che il Giappone non avrebbe accettato una resa senza condizioni e che era necessario infliggere ai giapponesi uno shock per modificare l’atteggiamento dell’imperatore e della leadership militare.

C’è da aggiungere però che anche i leader giapponesi ignoravano cosa stesse succedendo a Washington: entrambi i fronti operavano nella più completa oscurità rispetto alla politica e alla strategia dell’altro.

Negli anni Sessanta, una parte della storiografia americana ha sostenuto che la bomba atomica fu utilizzata più come un avvertimento all’Unione Sovietica che come un’arma contro il Giappone. Questa tesi ha ancora fondamento oggi?

Esistono solo prove indiziarie a sostegno dell’idea che la bomba fu sganciata per motivi legati all’incipiente Guerra fredda e per intimidire Stalin.

La decisione fu di natura militare, non politica. L’effetto fu anzi opposto: Stalin accelerò i tempi dell’ingresso in guerra contro il Giappone per conquistare i territori promessi alla conferenza di Jalta. Stalin considerò perfino l’occupazione del nord del Giappone e vi rinunciò solo per evitare uno scontro diretto con gli Stati Uniti. Ma non per timore della bomba, che i vertici sovietici giudicavano meno decisiva dell’invasione della Manciuria, avvenuta tre giorni dopo Hiroshima, nel porre fine alla guerra.

Qual è stato quindi l’impatto della bomba sul piano militare? Che ruolo ha giocato nella decisione giapponese di porre fine alla guerra e che ruolo ha pesato invece la dichiarazione di guerra sovietica?

Secondo la visione dominante negli Stati Uniti, la bomba fu il fattore decisivo che spinse il Giappone ad accettare la Dichiarazione di Potsdam. In realtà, il suo impatto fu molto minore.

L’imperatore Hirohito e un gruppo di leader civili e militari cercavano un modo per “porre fine alla guerra” (il termine “resa” fu sempre evitato) fin dalla primavera di quello stesso anno, e a giugno Hirohito era disposto ad accettare le condizioni alleate.

La leadership militare – in particolare l’esercito – volevano combattere una battaglia finale per il controllo delle isole giapponesi piuttosto che affrontare la resa e l’umiliazione, pur sapendo che la guerra era ormai perduta e che resistere alla macchina militare americana non era altro che un suicidio.

L’élite era anche preoccupata per il rapido deterioramento delle condizioni interne in Giappone, causato in primo luogo dal blocco navale statunitense, che aveva interrotto le forniture vitali di cibo e materie prime, e in secondo luogo dai bombardamenti incendiari che avevano costretto 10 milioni di persone a fuggire dalle città verso villaggi e piccoli centri, dove era ora più difficile fornire cibo razionato.

Vi erano poi segni di proteste popolari, che la Polizia Speciale cercava di reprimere, e i leader dell’élite giapponese temevano che la loro guerra potesse concludersi come il crollo della Russia e della Germania nella rivoluzione del 1917 e del 1918, persino con una rivolta comunista.

L’imperatore e la “fazione della pace” si imbarcarono così in un progetto piuttosto maldestro: persuadere Stalin a intercedere presso gli Alleati occidentali affinché si potesse trovare una soluzione politica. Perseguirono questa iniziativa anche perché il comando dell’esercito era favorevole, e si poteva così evitare un possibile colpo di stato militare.

E che differenza ha fatto Hiroshima in questo contesto?

Poca differenza. La conferma di che effetti avesse prodotto effettivamente la bomba arrivò solo quattro giorni dopo che era stata sganciata, quando l’imperatore e il suo gabinetto avevano già deciso di accettare la Dichiarazione di Potsdam.

Il fattore decisivo fu l’invasione sovietica nelle prime ore del 9 agosto, che fu uno shock a Tokyo (anche se non per l’esercito giapponese in Manciuria, che stava pianificando la difesa contro l’Armata Rossa sin dalla primavera).

Vi era il reale timore che l’Armata Rossa arrivasse in Giappone prima degli americani, e che l’Unione Sovietica potesse tentare di trattare il Giappone come aveva già fatto con l’Europa orientale. Fu questo, più che Hiroshima, a confermare la necessità di porre rapidamente fine alla guerra.

Il bombardamento di Nagasaki, avvenuto durante le riunioni del 9 agosto, ebbe scarso effetto, e in effetti l’indagine sul secondo attacco atomico iniziò solo dopo la decisione finale di accettare l’ultimatum di Potsdam del 14 agosto.

All’imperatore fu chiesto di prendere una “decisione sacra” [seidan] per porre fine allo stallo tra la fazione della pace e l’esercito: fu un’innovazione costituzionale che permise a Hirohito di comunicare al suo governo e alla leadership militare che dovevano accettare l’ultimatum e le condizioni degli Alleati.

Ci fu un ritardo di quattro giorni tra l’accettazione iniziale – che includeva anche il desiderio di mantenere il sistema imperiale – e l’accettazione finale del 14 agosto, ma questa fu dovuta a una combinazione di fattori: l’impatto distruttivo dei bombardamenti incendiari e le loro conseguenze sociali, il timore di una crisi interna mentre la situazione alimentare peggiorava, la consapevolezza che il Giappone non poteva essere difeso adeguatamente, la paura di un’invasione sovietica, e il bombardamento di Hiroshima.

Quest’ultima giocò un ruolo più come un elemento aggiuntivo che come causa determinante.

Anche prima del conflitto, la legalità dei bombardamenti sui civili era discussa nel diritto internazionale – dibattito che si intensificò dopo Hiroshima e Nagasaki. Eppure, diritto e moralità sembrano spesso piegarsi alle necessità politiche. Qual è, secondo lei, la vera lezione da trarre da quegli eventi?

All’inizio della Seconda guerra mondiale vi era un ampio consenso sul fatto che i bombardamenti contro i civili fossero illegali, anche se mancava uno strumento giuridico vincolante per prevenirli.

Le limitazioni accettate dai belligeranti nel 1939 vennero rapidamente superate: a partire dal 1941, la Gran Bretagna adottò come politica i bombardamenti urbani indiscriminati, e lo stesso fece l’America (pur senza mai ammetterlo esplicitamente) in Giappone dal 1945.

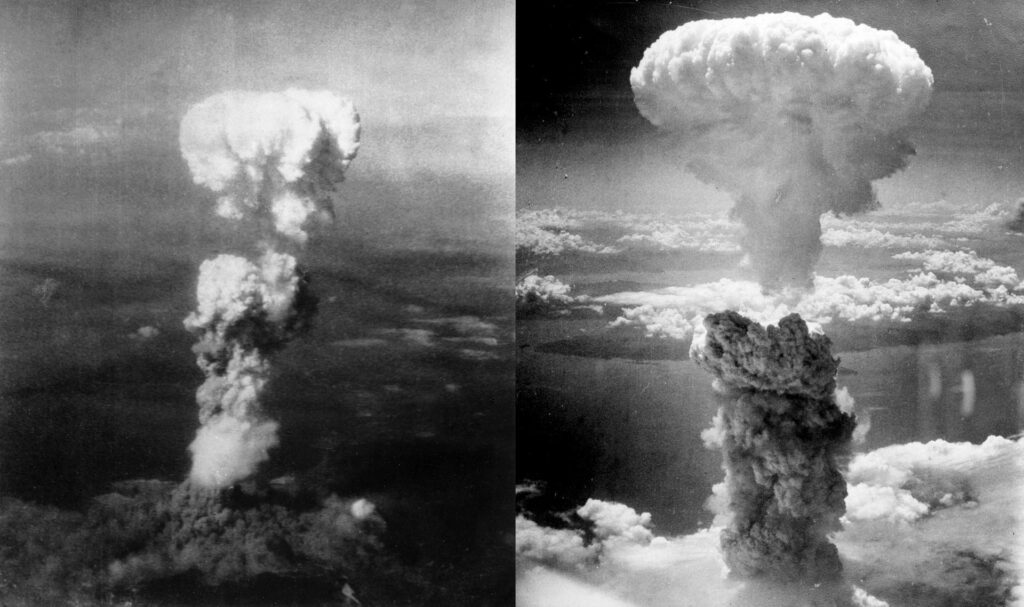

Hiroshima e Nagasaki furono casi estremi, ma anche le 83.000 vittime di Tokyo il 10 marzo furono frutto di un attacco deliberato contro zone residenziali.

Nonostante gli accordi per la riduzione degli arsenali nucleari, non esiste ancora oggi una norma giuridica internazionale che vieti l’uso delle armi atomiche.

La vera questione della Seconda guerra mondiale è comprendere come la percezione dei fatti possa cambiare radicalmente nel corso della guerra rendendo accettabili strategie che inizialmente erano sembrate inammissibili.

Questa “radicalizzazione della strategia” si è verificata in tutti i conflitti maggiori. L’esempio del Giappone mostra come e perché ciò avviene.

Quello che è chiaro osservando la storia degli ultimi ottant’anni è quanto sia difficile impedire a una potenza armata di usare i bombardamenti contro i civili: che siano gli Stati Uniti in Corea e Vietnam, la Russia in Ucraina o Israele a Gaza. In tutti questi casi, il diritto internazionale si è rivelato del tutto inefficace.

È la politica, non il diritto, a decidere se bombardare o meno.

RICHARD OVERY – è professore onorario di Storia all’Università di Exeter. Le sue opere principali includono The Dictators, vincitore del Premio Wolfson nel 2005, The Morbid Age e The Bombing War, finalista al Cundill Award for Historical nel 2014.

È membro della British Academy e dell’Accademia europea delle scienze e delle arti. Tra i suoi libri ricordiamo Russia in guerra (il Saggiatore, 2000), Interrogatori (Mondadori, 2002), La strada della vittoria (il Mulino, 2002) e Sull’orlo del precipizio (Feltrinelli, 2009). Per Einaudi ha pubblicato Sangue e rovine. La Grande guerra imperiale, 1931-1945 (2022) e appunto Pioggia di distruzione. Tokyo, Hiroshima e la bomba (2025).

© Riproduzione riservata