15 Marzo 2025

Vita e destino di Vasilij Grossman

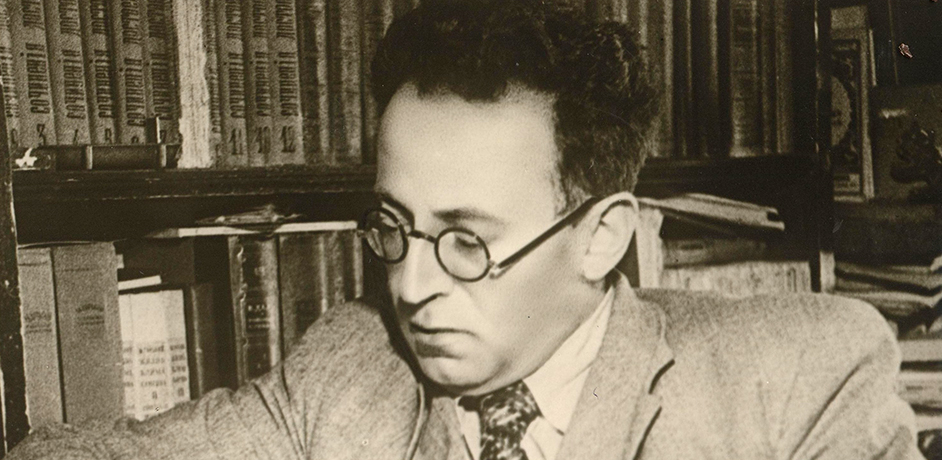

Dalla Battaglia di Stalingrado alla censura del KGB: ecco il percorso di un autore che ha segnato la letteratura del Novecento. Raccontando la Seconda Guerra Mondiale come nessun altro

Pietro Tosco è italianista di formazione e slavista per vocazione. Oggi lavora in un’azienda che si occupa di valorizzazione culturale e tecnologie digitali, ma è anche fra i cofondatori dello Study Center Vasily Grossman di Torino. Negli scorsi anni ha contribuito a far conoscere anche in Italia questo grande romanziere russo, tra i classici del Novecento, che ha raccontato soprattutto la storia dell’Unione sovietica nella Seconda guerra mondiale.

Presentare Grossman vuol dire parlare delle storie che si trovano nei suoi romanzi (ora editi in Italia da Adelphi) e nei suoi reportage di guerra; ma anche raccontare la storia della pubblicazione dei suoi libri, osteggiati dalla censura e per questo rimasti per molto tempo nell’oblio. Di tutto questo abbiamo parlato in questa intervista con Tosco, che pubblichiamo in esclusiva per il Circolo della Storia.

Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!

Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.

Vasilij Grossman è considerato uno dei giganti della letteratura del XX secolo, al pari per esempio di Dostoevskij e Stendhal. Può spiegarci in cosa sta la sua grandezza?

Grossman è sicuramente uno dei più grandi scrittori del Novecento e lo è perché la sua opera è un classico non solo del Novecento, ma della letteratura universale. In particolare, il romanzo Vita e destino viene concepito da subito in un’ottica classica: Grossman si ispira da un lato a Tolstoj, per la dimensione epica e storica della guerra, e dall’altro a Dostoevskij, per la profondità filosofica e dialogica dei suoi contenuti. E poi aveva sempre in mente Čechov, per la capacità di raccontare di singoli istanti in una prospettiva eterna.

Individua nella battaglia di Stalingrado il punto centrale della storia del suo tempo, e non solo perché è il luogo in cui si scontrano i due totalitarismi, quello sovietico e quello nazista. Attraverso questo evento, Grossman interpreta l’intero Novecento e ne trae una legge universale: il Novecento come terreno di scontro fra l’ideologia e la libertà. Come pochi altri, riesce a descrivere la dinamica ideologica dei totalitarismi e, al contempo, quel soffio di libertà che nessuna ideologia può cancellare.

Ma chi era Grossman?

Essenzialmente uno scrittore e un pensatore. Nella sua vita ha scritto perlopiù prosa letteraria, ma la sua letteratura trasuda sempre dell’esperienza diretta.

Nato 120 anni fa, nel 1905, ha vissuto la Rivoluzione del 1917, l’ascesa del totalitarismo sovietico, le purghe staliniane e la Seconda guerra mondiale. Durante la guerra si accorse che la vittoria sovietica non era merito di Stalin, ma del popolo e dei soldati.

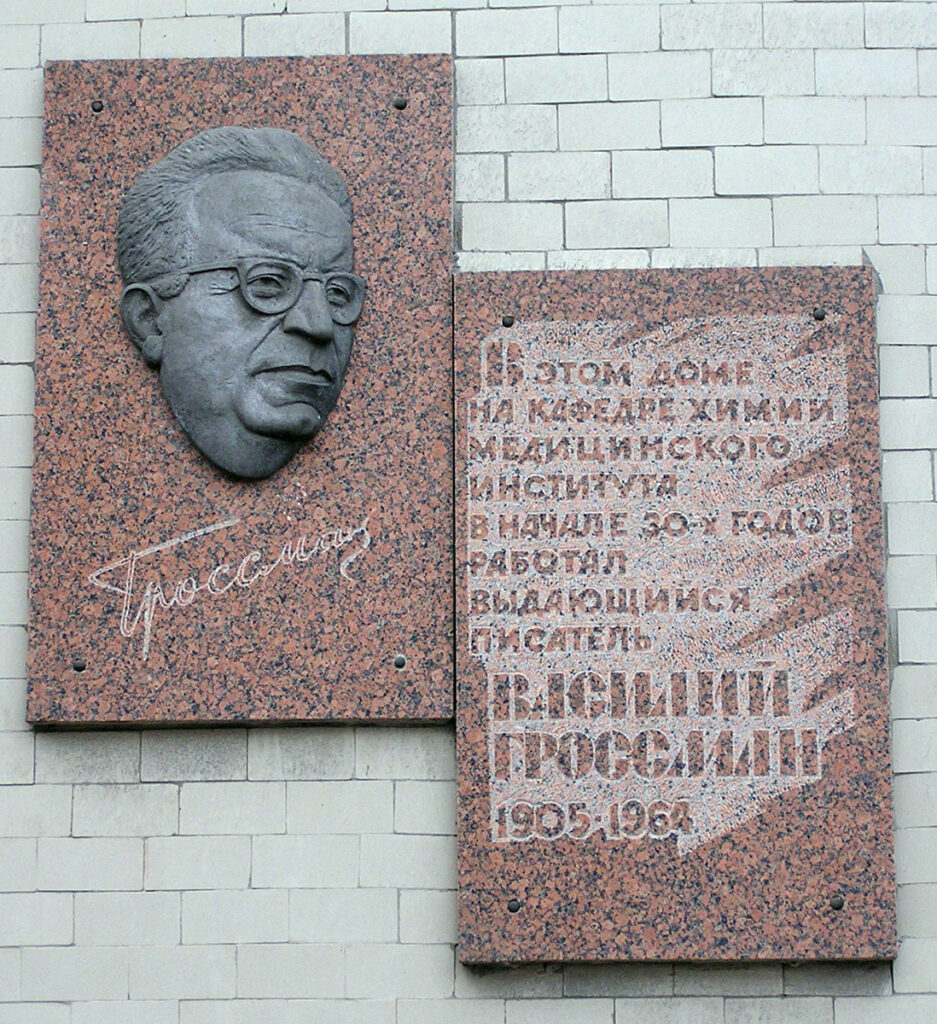

Per questo divenne un forte critico del regime, lottando per far emergere questa verità nel dopoguerra. Per questo in patria fu ostracizzato. Morì quasi dimenticato nel 1964, alla fine del cosiddetto “disgelo”.

CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de

Si parla spesso di un “primo” e un “secondo” Grossman. Quali sono le differenze principali tra le sue fasi letterarie?

La distinzione tra un “primo” e un “secondo” Grossman è innegabile. Il primo Grossman è legato a opere come Per una giusta causa e Il popolo immortale, che riflettono ancora una visione della storia influenzata dal marxismo-leninismo, con un forte determinismo storico.

Nel secondo Grossman, che emerge durante la stesura di Vita e destino nel dopoguerra, questa visione cambia radicalmente. Se prima la storia era vista come un processo inevitabile guidato dai grandi leader, con Vita e destino la centralità passa al singolo individuo. La storia non è più deterministica, ma può essere cambiata dal libero arbitrio umano. Questa è la grande frattura ideologica tra le due fasi.

Un passaggio chiave in Vita e destino è quello in cui si dice che le rivolte nei campi di concentramento, come quella di Sobibor, sono il faro della nostra epoca, dimostrando che la resistenza umana può opporsi ai sistemi totalitari.

Il romanzo Vita e destino ha una storia particolare, dalla sua stesura alla pubblicazione. Ce la racconta brevemente?

Grossman inizia a concepire l’idea di un Guerra e pace del Novecento già nel 1943, con l’idea di mettere al centro la battaglia di Stalingrado. Comincia a scriverlo al suo ritorno a casa e pubblica la prima parte nel 1952 con il titolo Per una giusta causa (titolo imposto dalla censura sovietica), oggi edito in Italia come Stalingrado.

Dal 1952 al 1961 lavora alla seconda parte, Vita e destino, decidendo di portare avanti le sue idee fino in fondo, senza concessioni all’ideologia sovietica. Quando consegna il manoscritto alla casa editrice, il KGB lo sequestra, insieme alla macchina da scrivere e ai nastri. Grossman non vedrà mai la pubblicazione del libro, morendo nel 1964.

È però consapevole dell’importanza dell’opera, e per questo aveva preventivamente nascosto delle copie da alcuni amici. Negli anni, rocambolescamente, il romanzo arriva in Occidente. La prima edizione in russo viene pubblicata in Svizzera, e subito dopo viene tradotta in francese e italiano (nel 1984 da Jaca Book). Negli anni Settanta, Grossman era già noto in Occidente, ma il periodo era dominato dalle opere di Solženicyn, e nessuno aveva interesse a pubblicare un altro autore dissidente.

Ma cosa rese Vita e destino così inaccettabile per il potere sovietico?

Il punto più clamoroso è il parallelismo tra nazismo e comunismo. Ad esempio, Grossman introduce una scena in cui un gerarca nazista e un bolscevico della prima ora si confrontano in un lager e uno dice all’altro che, guardandosi, è come se si vedessero allo specchio.

Questo accostamento era inaudito per il regime sovietico.

Quando il libro viene sequestrato, Chruščėv dice che la sua pubblicazione avrebbe fatto più danni delle bombe atomiche americane e che doveva sparire: non sarebbe stato stampato per i prossimi cento anni.

Grossman sapeva di scrivere qualcosa di pericoloso, ma non poteva evitarlo.

C’è un altro Grossman, meno conosciuto, che è quello corrispondente di guerra. Può parlarcene?

Il Grossman corrispondente di guerra è un fine reporter, con una sensibilità straordinaria per le persone e momenti di grande pathos. Arruolato come giornalista per “Stella Rossa”, la rivista dell’Armata Rossa, segue il fronte da vicino.

A differenza di altri corrispondenti, non rimane nelle retrovie ma si spinge nelle zone più pericolose.

I suoi resoconti erano letti e amati non solo dai soldati, ma anche nelle città sovietiche. Ha una straordinaria capacità di osservazione umana, che lo porta a raccontare la guerra con una profondità senza precedenti.

Oltre che con i suoi romanzi, Grossman si inimica il potere sovietico con il “Libro nero” sulla persecuzione degli ebrei.

Durante la guerra, Grossman è tra i primi a entrare nei campi di sterminio nazisti e a documentare l’Olocausto. Scrive “L’inferno di Treblinka”, un resoconto usato anche durante il processo di Norimberga.

Con il collega Il’ja Erenburg, lavora al “Libro nero”, una raccolta di testimonianze sulla Shoah nell’Europa orientale. Il progetto inizialmente è supportato dal regime sovietico, ma nel dopoguerra, con la crescita dell’antisemitismo sovietico, viene bloccato.

Grossman comprende che alcuni temi erano diventati tabù e subisce pressioni anche nei suoi romanzi, con la censura che gli chiede, ad esempio, di modificare i cognomi ebraici dei personaggi.

(L’intervista è stata realizzata da Tommaso Piffer e Daniele Erler)

© Riproduzione riservata