Approfondimenti · 12 Ottobre 2024

Dolore e furore. Intervista a Sergio Luzzatto

Si chiama Dolore e furore, è la storia della colonna genovese delle Brigate Rosse, ed è libro che è stato scelto dalla giuria dei lettori come vincitore del Premio Friuli Storia del 2024. Lo ha scritto lo storico Sergio Luzzatto, genovese di nascita, oggi insegna alla Università del Connecticut.

Si chiama Dolore e furore, è la storia della colonna genovese delle Brigate Rosse, ed è libro che è stato scelto dalla giuria dei lettori come vincitore del Premio Friuli Storia del 2024. Lo ha scritto lo storico Sergio Luzzatto, genovese di nascita, oggi insegna alla Università del Connecticut. In questa intervista ci racconta la genesi del suo libro e perché una storia apparentemente locale riesca a illuminare in maniera più ampia un periodo tanto complesso della nostra storia.

Luzzatto, io partirei dunque da questo titolo, così significativo: “Dolore e furore”. Lei spiega che è tratto da una lettera che Rossana Rossanda Le scrisse nel giugno del 2010, per criticare una sua recensione a un libro di Angelo Ventura su Padova. In quel contesto, Le diceva che la Repubblica aveva vissuto anni «pieni di dolore e furore», che avrebbero meritato un’analisi più puntuale…

Sì, allora non immaginavo ancora che avrei effettivamente dedicato qualche anno della mia vita a ricostruire quella storia. Comunque con il suo scritto Rossanda mi aveva affascinato, apparteneva a quella generazione dove si scriveva una lettera privata con la stessa cura con cui si sarebbe scritto un documento pubblico. Allo stesso tempo era però una lettera molto problematica.

Per quale motivo?

Perché riuscivo a intravedervi un riflesso di quello che è stato storicamente un atteggiamento di parte della sinistra, e in particolare del gruppo del Manifesto, rispetto al ripensamento di quegli anni. Da un lato c’era il dubbio sui maestri, se fossero effettivamente dei cattivi maestri o se il movimento estremista della lotta armata fosse andato avanti per conto suo, indipendentemente dalle lezioni che quei ragazzi avevano appreso nel mondo dell’università o altrove. Ma c’era pure un altro aspetto che mi è sembrato da subito interessante.

Quale?

C’era l’invito a domandarsi il motivo per cui la lotta armata abbia avuto successo in Italia, e in parte in Germania, ma non altrove, dentro a una temperie come quella del Sessantotto che era invece internazionale. L’Italia dal punto di vista dei movimento ha seguito una dinamica che ha coinvolto tutto l’occidente. Poi però la dimensione del terrorismo ha colpito l’Italia in maniera più severa che altrove.

Ed è stato l’impulso che ha dato vita al suo libro?

In un certo senso sì. La domanda che mi ha accompagnato è stata proprio questa: cosa ha fatto sì che quel movimento – per molti aspetti emancipatore, libertario e progressivo – che è stato il Sessantotto sia diventato sempre di più un’altra cosa, e perché sia successo proprio qui e non altrove.

Ha scelto di farlo raccontando una storia locale…

Mi è sembrato che questa fosse l’unica maniera per fare una storia del terrorismo: partire da uno spazio e da un tempo circoscritto, per poi allargare il discorso alla sfera nazionale, anche perché la colonna genovese delle Brigate Rosse, che è quella che ho indagato io, poi ha contato ben oltre i confini della città.

Aveva qualche esempio in mente?

Ho pensato ai colleghi che si sono occupati di storia moderna, come Adriano Prosperi o Massimo Firpo, alla loro abitudine di concentrarsi su realtà locali per poi avere solo successivamente uno sguardo più ampio. Ecco, io credo che talvolta questo metodo possa adattarsi bene anche alla storia contemporanea.

E “dolore e furore” descrive bene questa situazione?

Sì, da un lato è un sintagma così affascinante ed evocativo che meritava di essere ripreso. Dall’altra è pieno di significati: c’è il furore che è stato chiaramente quello della lotta armata. Ma c’è anche il dolore, che non è stato soltanto quello delle vittime.

Lo si capisce anche dai personaggi che ha scelto di raccontare nel libro.

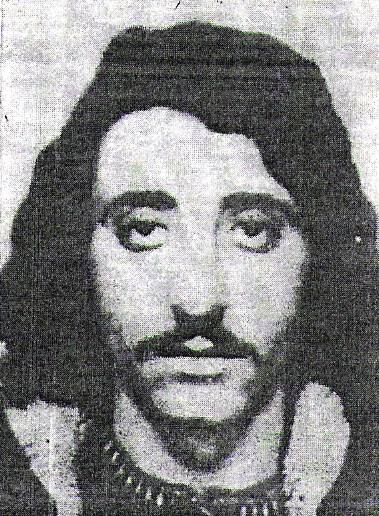

Quando ho iniziato a indagare la vita di Riccardo Dura, che poi ho scelto come fil rouge del mio libro, mi è sembrato evidente. Si scopre che la deriva che questi ragazzi avevano preso, che fosse o no il risultato delle cattive lezioni che avevano raccolto dai loro maestri, era una deriva che era impregnata anche di dolore sociale e di emarginazione. Per questo ho pensato che si dovesse partire da questo retroterra e non iniziare dalla “colonna genovese” già formata, come si faceva normalmente nei libri di storia del terrorismo. Ho iniziato a domandarmi da quale contesto questi individui fossero venuti fuori.

A Riccardo Dura il termine “dolore” si adatta perfettamente, sia per quello che ha vissuto, sia per quello che ha poi causato. Nel suo libro Lei parla ad esempio dell’educazione terribile che ha avuto nella nave scuola Garaventa… è un esempio che racconta bene una società che sul finire degli anni Sessanta aveva ancora divari di giustizia, di ricchezza e di diritti sociali che erano micidiali. E l’attenzione per i disagiati accomuna alcuni dei personaggi del libro: Giovanni Serzani fa una ricerca sugli istituti di rieducazione nel 1968-69; il pedagogista Andrea Canevaro pubblica un libro intitolato “Disadattamento dei ragazzi o della società?”…

Io sono cresciuto nella Genova di quegli anni, ed è una storia che in un certo senso ho vissuto, anche se con la superficialità e l’incoscienza dell’infanzia e dell’adolescenza. Avevo la fortuna di appartenere alla borghesia e di non avere dei genitori che mi dicessero «Se continui così ti mando sulla Garaventa», ma questo fantasma in qualche modo aleggiava anche nel discorso comune.

Lei racconta di come fosse una Genova fortemente impregnata di spirito borghese e di spirito cattolico, ma anche dove c’era anche il Partito comunista più strutturato, che diventerà poi uno dei nemici del terrorismo.

In effetti, per alcune sue caratteristiche, Genova è proprio la città ideale per studiare gli sviluppi e la deriva di questa storia. Ma allo stesso tempo io sono convinto che quando si scriverà la storia delle Brigate Rosse di Torino, o quella di Milano, saranno storie molto diverse. A Roma non ci sarà ad esempio il contesto della fabbrica, ma quello di una città di servizi e burocrazia, in cui è stata sempre forte la presenza del neofascismo.

Ancora una volta, per raccontare come nasce e come evolve il movimento ci sono delle biografie che sono particolarmente illuminanti, ci fa qualche esempio?

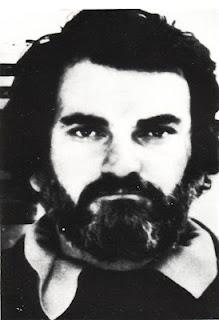

Quella di Giovanni Senzani, che diventa un po’ il secondo protagonista del mio libro, e che arriverà all’abominio di uccidere Roberto Peci, fratello dell’ex brigatista Patrizio, con una modalità per molti aspetti di tipo mafioso. C’è poi Rocco Micaletto, originario del Salento, che approda alla Fiat di Torino e lì matura il suo odio, in un contesto in cui gli operai non sono ancora tutelati, nemmeno dal sindacato.

Le Brigate Rosse hanno poi causato tutto il male che sappiamo ed è facile definire farneticanti quelli che saranno i loro volantini. Più difficile è capire il contesto da cui nasce tutto e perché quegli stessi volantini avessero tanto successo.

E qual è questo contesto?

Quello di un tentativo di opporsi alla burocratizzazione degli apparati del Partito comunista e del sindacato. Tanto è vero che per certi aspetti solo il delitto di Guido Rossa nel 1979, ovvero l’omicidio di un sindacalista, aprirà gli occhi alla classe operaia. Fino ad allora, lo slogan più diffuso era quello nato proprio a Genova: «Né con lo Stato, né con le Brigate Rosse».

Proprio a Guido Rossa Lei aveva dedicato un altro libro qualche anno fa. Cosa l’ha convinta a tornare a scrivere di Genova? È il secondo capitolo di una storia unica?

Esattamente al contrario. Io avevo già in mente un progetto più ampio e l’ho coltivato per qualche anno. Poi ho deciso di entrare in contatto con la figlia di Guido Rossa, non senza ritrosie…

Perché non era convinto?

Ci sono colleghi molto validi, come ad esempio Miguel Gotor, che per principio non parlano con i testimoni o con i loro eredi. Perché si rendono conto di quanto il ricordo dei sopravvissuti sia influenzato dalle distorsioni della memoria. Anch’io inizialmente avevo rinunciato, perché mi era sembrato di non potere eventualmente correggere il peso di dolore che quella storia comportava su Sabina Rossa, che aveva 16 anni ed era figlia unica, quando Riccardo Dura ha sparato al cuore di suo padre. Poi però ho vinto queste ritrosie, e lei mi ha aperto quel tesoro che era l’archivio familiare: così mi sono temporaneamente distratto dal progetto più grande per raccontare quella storia.

Poi questo l’ha portata a tornare al racconto più ampio. Come mai?

Perché, a volte, noi storici siamo come dei registi. Non dobbiamo pensare che chi fa il nostro lavoro racconti le cose come sono davvero andate. Noi cerchiamo di farci un’idea, la raccontiamo con il massimo dell’onestà intellettuale e senza manipolare le fonti… ma poi siamo noi a decidere come farlo. E io, come un regista cinematografico, con Riccardo Dura e Guido Rossa ho avuto la sensazione di fare il “piano” e il “contropiano” di una stessa vicenda.

E infatti è una storia piena di punti di contatto.

Il mio libro si apre con due loro lettere, scritte nel1969-1970: entrambi parlano del progetto di fondare una società comunista. Dieci anni dopo uno sparerà all’altro, a un “compagno” operaio e comunista come lui. Cos’è successo nel frattempo? Com’è possibile che la storia di un decennio si sia concentrata nella biografia di poche persone e di una città, persino ad un certo punto di una sola strada, via Fracchia, quella dove si daranno appuntamento e dove ci sarà l’omicidio? Mi è sembrato che tutto questo dolore e tutto questo furore potessero essere raccontati solo così, mettendo a fuoco questi personaggi e facendo una storia locale.

© Riproduzione riservata