Approfondimenti · 8 Giugno 2025

Intervista a Mario Isnenghi: «La scuola italiana è anche la mia autobiografia»

Nel suo nuovo libro "Autobiografia di una scuola", uno dei più autorevoli storici italiani intreccia memoria personale e storia collettiva per raccontare la formazione di un paese, tra conflitti, trasformazioni e identità in costruzione

Questo libro è insieme un’autobiografia collettiva e personale. Racconta la scuola italiana, ma anche il mio percorso tra licei e università». Mario Isnenghi è uno dei massimi storici italiani, e il suo ultimo libro – intitolato Autobiografia di una scuola – è proprio questo: un intreccio tra l’esperienza individuale dell’autore (che è stato anche insegnante) e la grande storia della scuola in Italia.

Non è una sorpresa, per chi conosce il lavoro di Isnenghi. La scuola è stata spesso uno degli snodi centrali della sua riflessione, a partire da libri come L’educazione dell’italiano (1979) e Intellettuali militanti e intellettuali funzionari (1979).

In questo caso, Isnenghi utilizza come fonti diari, documenti ufficiali, romanzi e lettere, per raccontare la storia della formazione in Italia, dall’Unità agli anni Sessanta del Novecento. Si concentra soprattutto sulle biografie di quei professori che si spostarono lungo la penisola per imparare e insegnare lontano da casa, spesso lasciando per sempre il proprio luogo d’origine.

In un certo senso, questo lavoro richiama il concetto storiografico delle “rotte dell’io”, elaborato nel volume omonimo da lui curato nel 2008: l’idea che i grandi snodi della storia italiana – come la Grande guerra, il fascismo o la Resistenza – non siano stati solo eventi politici e militari, ma anche passaggi traumatici nella costruzione dell’identità individuale e collettiva.

In questa intervista proviamo a capire da dove nasce il libro e quali sono i suoi aspetti più significativi. A curarla, in esclusiva per il Circolo della Storia, è Adolfo Scotto di Luzio, docente di storia contemporanea all’Università di Bergamo.

Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!

Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.

Isnenghi, partiamo dal titolo: perché “autobiografia della scuola”?

«Nel titolo c’è un doppio piano. Da un lato c’è lo studioso, dall’altro l’ex insegnante. Ho insegnato negli istituti tecnici e magistrali, prima ancora di passare all’università. Non era affatto scontato che ci sarei arrivato: avevo scelto di formarmi per insegnare italiano e storia nella scuola superiore, fin dalla tesi di laurea, e pensavo che quello sarebbe stato il mio mestiere.»

«Quando poi sono passato all’insegnamento universitario, il ricordo di quegli anni di scuola è sempre rimasto positivo e ricco di interesse. Ho continuato a frequentare insegnanti di vario ordine e grado, anche in famiglia. Ma mi sono accorto che non c’era più corrispondenza tra la mia nostalgia e la realtà della scuola. Stavo bene dove stavo, in università. Me lo dicevano, e me lo ripetevo anch’io.»

Un legame, però, è rimasto.

«Sì, perché era un pezzo di vita che comunque aveva lasciato qualcosa. Se non altro perché l’inizio della mia carriera era stato segnato da un bel licenziamento politico, di cui vado ancora molto fiero.»

«A parte questo, ho vissuto in prima persona quanto possa essere complicato il rapporto con un territorio nuovo: come potesse essere sia un incontro sia uno scontro. Era fisiologico che un insegnante, soprattutto alla prima o seconda nomina, venisse da fuori».

«Per me fu difficile, ma anche istruttivo. Oggi molti colleghi vivono nella stessa università dalla culla alla bara, ma io non ho rimpianti che a me non sia accaduto».

Sono tutti aspetti che fanno parte della sua autobiografia, ma come è arrivato poi a quella della scuola?

«Il racconto personale si trova in Vite vissute e no (2020, il Mulino), che in un certo senso prepara questa autobiografia collettiva. Negli ultimi anni ho sistematizzato letture che avevo già fatto, mettendole in dialogo con le memorie e i ricordi scritti da insegnanti di ogni ordine e grado. Ho cercato di ricostruire, nel modo meno arbitrario possibile, la rete della scuola.»

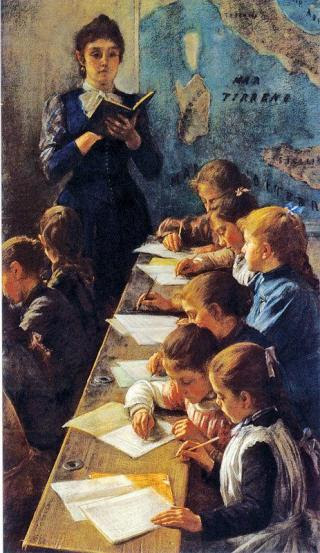

Nel libro ci sono alcune vicende biografiche che riflettono bene questi concetti. Per esempio, c’è la figura di Italia Donati, una maestra elementare che a fine Ottocento avrebbe dovuto essere il simbolo del progetto di emancipazione scolastica dello Stato nazionale. Si scontrò invece con un territorio mostruosamente arretrato. Accusata di aver abortito illegalmente, finì con il suicidarsi dopo una campagna di odio e diffamazione.

«Il rischio era di ricostruire un mondo troppo idilliaco, da libro Cuore. Nella storia della scuola c’è anche questo, l’idillio, ma c’è anche il suo contrario: il conflitto. La realtà è fatta anche da storie come quella di Italia Donati, e tutti gli altri casi simili che non conosciamo. Il rapporto tra le maestre e i territori ostili è stato durissimo».

«Ma, raccontando la stessa storia, bisogna anche ricordare il conflitto fra l’Italia laica, e spesso massonica, del Risorgimento, e quella cattolica che proprio attraverso la scuola ne contendeva il controllo del territorio, attraverso parroci, gesuiti e papi».

«E poi ancora: le ragazze dovevano studiare? Cosa ne pensavano le loro famiglie, i padri, i mariti e pure le madri? Non è retorica femminista, è un’altra pagina importante della storia d’Italia. L’autobiografia della scuola passa anche da tutti questi conflitti».

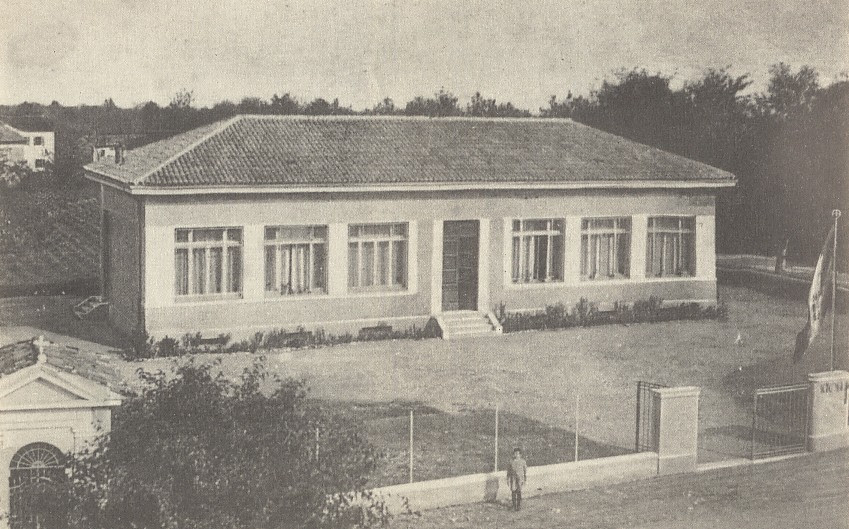

Nella copertina del libro è raffigurata l’ex chiesa di San Sebastiano, a Napoli. Nel 1861, con un’inaugurazione solenne, partì il corso del liceo classico Vittorio Emanuele. Da qui si evince la centralità di Napoli nella fondazione della nuova scuola nazionale.

«Per me è stata una scoperta relativamente recente. Napoli in questo è stata una capitale dal basso, che ha permeato ideologicamente e culturalmente l’Italia. Certo, stiamo parlando di una classe intellettuale, i problemi che riguardano il popolo restano. Ma sono problemi della modernizzazione in generale, non solo del Mezzogiorno».

Il libro parte da Francesco De Sanctis e arriva a Don Milani. Perché De Sanctis?

«Non ho avuto dubbi. De Sanctis è un riferimento costante per me, fin dai tempi del liceo. Il nostro professore, Agostino Zanon Dal Bo, ci portava ad avere sempre presente la sua Storia della letteratura italiana. Grazie a questo ho capito il legame profondo tra letteratura e storia.»

«Nella sua concezione della nuova scuola unitaria, De Sanctis sapeva incarnare nel modo migliore il pensiero e l’azione di Mazzini».

Che cosa sarebbe stato dell’Italia se fosse stata abbandonata alla spontaneità del suo sviluppo sociale? L’origine della scuola italiana nasce grazie ad una spinta giacobina e unitaria di De Sanctis e altri come lui. Ma, senza questo motore centrale, che ne sarebbe stato della pluralità italiana, di quelle molte Italie che lei ha incontrato ricostruendo le biografie dei professori?

«Ho paura che sarebbe troppo ottimistico supporre che sarebbe nata l’Italia federale che sognava Carlo Cattaneo. È più probabile che ci sarebbe stata una disgregazione generale».

«Comunque, io personalmente non ho nulla contro questo motore giacobino. Semmai a De Sanctis rimprovero di non essere stato repubblicano, non di essere stato giacobino».

«Un altro degli ispiratori del libro è il grande italianista Carlo Dionisotti, teorico e studioso della geografia e della storia d’Italia. Era sensibilissimo alle diversità, ma questo non gli impediva di riconoscere anche l’importanza di una direzione centrale. Credo che si possa benissimo essere statalisti e allo stesso tempo rispettosi delle differenze, purché non siano finte o invenzioni di popoli».

A don Milani ci si arriva passando però da un altro momento decisivo: quello della caduta del fascismo, della guerra di Resistenza e della fondazione della Repubblica. È qui che lei identifica un nuovo inizio, caratterizzato però da un ritorno dell’Italia guelfa, attraverso figure come quelle di padre Agostino Gemelli, Alcide De Gasperi e Guido Gonella.

«Si può fare la storia d’Italia, la vera storia d’Italia, attraverso quella dei cattolici. Come se l’Italia laica del Risorgimento fosse il “dover essere”, e quella clericale fosse già l’“essere”. Il conflitto fra queste due concezioni d’Italia – quella che esisteva e quella che voleva trovare un riconoscimento – è particolarmente interessante».

«Nel 1929, con il Concordato, la Chiesa aveva cambiato posizione e da ostile allo Stato era diventata collaborativa. Forse Mussolini e i suoi gerarchi non si erano resi conto di quello che stavano concedendo, tanto che negli anni Trenta ci furono tensioni perché sia la Chiesa sia i fascisti volevano educare la gioventù».

«Ma poi, nel Dopoguerra, nessuno avrebbe voluto un secondo Risorgimento laico, nemmeno le sinistre. In particolare, il Partito Comunista Italiano preferì impostare un dialogo con i cattolici».

«I rapporti di forza erano definiti. Il mito di Porta Pia un oggetto polveroso. E la mia storia si chiude così, negli anni Sessanta, con un finale in dissolvenza: c’è chi mi dice che avrei dovuto continuare. Ma questa non è la mia materia».

(foto di pubblico dominio)

Il punto d’arrivo è dunque don Milani, una figura che però viene spesso fraintesa. Lui è stato un vero restauratore, guidato dallo spirito della controriforma. Aveva in mente che l’operaio comunista dovesse inginocchiarsi di fronte a lui, per ricevere l’assoluzione. È un gesto di soggezione dalla grande violenza simbolica. Come mai la cultura laica e democratica non lo ritenne irricevibile?

«Ricordo che capitò anche a me, nei dintorni del Sessantotto, di individuare in don Milani una possibile bandiera della contestazione, probabilmente a torto. Non basta essere ostili ai cappellani militari».

Anche perché la posizione di don Milani sui cappellani militari non era contro l’autoritarismo. Il suo punto era: bisogna essere «obbedienti a Dio e disobbedienti allo Stato».

«Anche per questo l’ho scelto come polo d’arrivo rispetto al polo di partenza che era stato De Sanctis. Così ho raccontato quello che per me è stato un declino, nello Stato che nasce dopo la Seconda guerra mondiale. I partiti di massa hanno ridato il controllo della scuola al mondo cattolico, così come questo aveva auspicato da un secolo a quella parte».

«Comunque la storia d’Italia è fatta di intrecci e non vorrei disegnare una traiettoria troppo netta, che vada obbligatoriamente da De Sanctis a don Milani. Lo stesso don Milani non si sentiva un vincitore, in questa nuova Italia che finalmente tornava a combaciare con l’antica Italia. Io vorrei restare in questa dissolvenza aperta e problematica. E, beninteso, la storia non è ancora “finita”».

Mario Isnenghi – ha insegnato per un quindicennio Italiano e Storia nelle scuole superiori e poi Storia contemporanea nelle Università di Padova, Torino e Venezia.

© Riproduzione riservata