Approfondimenti · 8 Febbraio 2025

Sangue sulla Resistenza. La vera storia di Porzûs

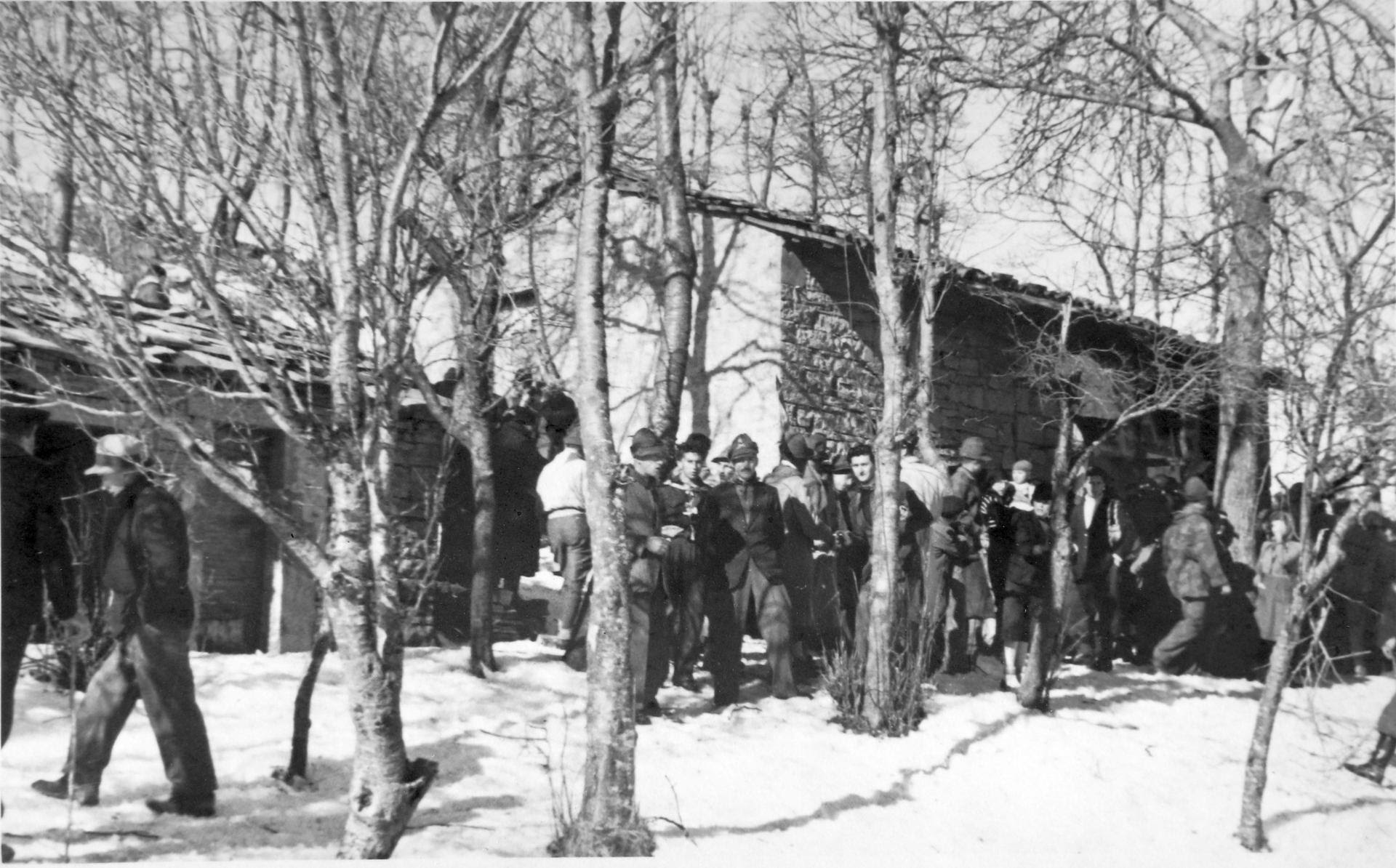

La malga dell'eccidio (Foto Archivio Osoppo - Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine)

Il 7 febbraio del 1945, un commando di partigiani comunisti dei GAP attaccò a tradimento un gruppo di partigiani dell'Osoppo stanziato alle malghe di Porzûs, a pochi chilometri in linea d'aria da quello che oggi è il confine italo-sloveno. Ottant'anni dopo, documenti finora mai considerati permettono di gettare una nuova luce sul significato storico di questo episodio

Maggio 1945. Un giovane prete, accompagnato da una robusta scorta armata, si aggira per le colline tra Gorizia e Cividale, a pochi chilometri da quello che oggi è il confine tra l’Italia e la Slovenia. Si presenta come don Lino, che è il suo nome di battaglia. Il suo vero nome invece è don Aldo Moretti, ha compiuto da poco 36 anni ed è stato tra i fondatori dell’Osoppo, una formazione partigiana che ha combattuto contro i nazifascisti in Friuli dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Don Moretti bussa alle porte delle case e chiede con insistenza informazioni battendo le frazioni e i borghi più isolati, che spesso sono collegati tra loro solo da mulattiere. Cerca 14 partigiani dell’Osoppo, perlopiù giovanissimi carabinieri di leva che si erano uniti alla resistenza nell’estate del 1944. Ma probabilmente ha capito che sarà già fortunato se troverà i corpi da restituire alle famiglie.

Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!

Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.

L’assalto a Porzûs

Dei 14 partigiani che cerca don Moretti si erano perse le tracce circa tre mesi prima. All’inizio del 1945 erano sicuramente acquartierati insieme al loro comandante, il capitano Francesco De Gregori, alle malghe di Porzûs, in una zona montuosa a circa 20 chilometri in linea d’aria a nord delle colline dove li stava cercando don Moretti. Da alcuni testimoni, il prete partigiano è venuto a sapere che il 7 febbraio le malghe erano state prese d’assalto da un commando di circa 100 uomini guidati da Mario Toffanin, il comandante della 1a brigata GAP (Gruppi di azione patriottica) del Partito comunista italiano.

Gli uomini di Toffanin avevano ammazzato immediatamente De Gregori, il delegato politico della formazione Gastone Valente e una ragazza che collaborava con i partigiani, Elda Turchetti.

Quattro partigiani erano riusciti a scappare, altri 16 erano stati presi prigionieri e trasportati alla sede della brigata GAP di Toffanin a Novacuzzo, una località isolata del comune di Prepotto, circa 13 chilometri a sud di Cividale. Due dei prigionieri si erano rifatti vivi nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, degli altri invece non si era saputo più nulla.

Alle malghe era stato trovato anche un altro cadavere, quello di un giovane partigiano che proprio il 7 febbraio era in cammino verso il comando di De Gregori per unirsi alla sua formazione.

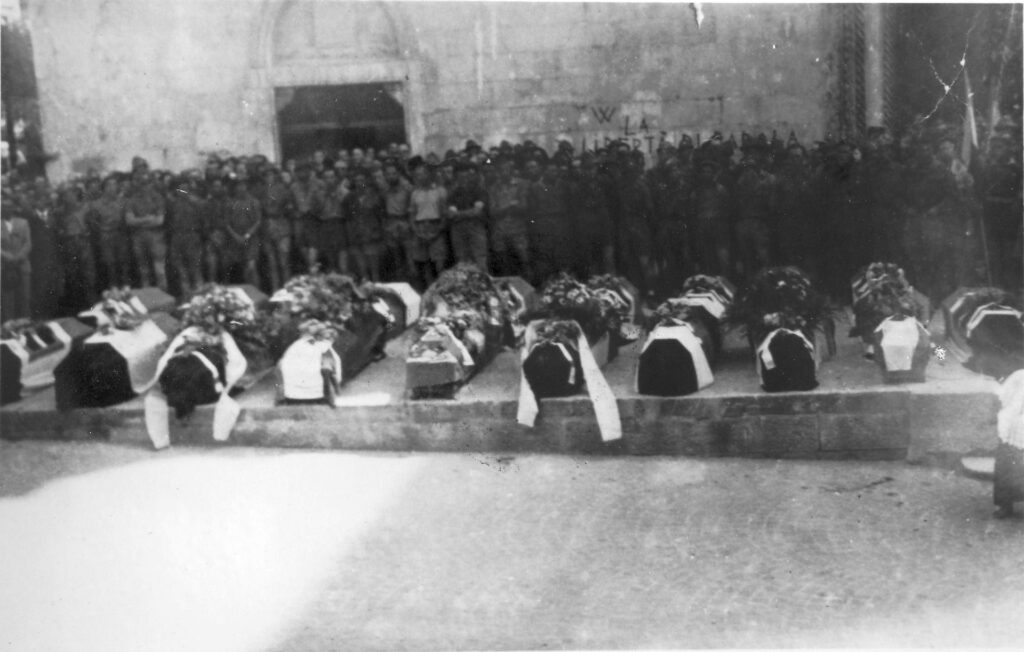

Don Moretti chiede, ma la gente ha paura e non parla. Probabilmente è stata minacciata, e comunque non va in cerca di guai. Nel giro di qualche settimana don Moretti riuscì a recuperare i corpi di 13 dei partigiani dell’Osoppo che erano stati catturati alle malghe di Porzûs. Il corpo del quattordicesimo, invece, non fu mai ritrovato.

(Foto Archivio Osoppo – Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine)

Il significato storico

Quelli dell’Osoppo morti a Porzûs e al Bosco Romagno non sono i soli partigiani italiani che, durante la seconda guerra mondiale, furono uccisi da altri partigiani. Ma «l’eccidio di Porzûs» è sicuramente il più grave per il numero delle vittime, per l’efferatezza con cui fu compiuto e soprattutto per le sue implicazioni politiche.

A ottant’anni di distanza, ci sono ancora molte cose che non sappiamo. Innanzitutto, sui responsabili. Solo metà dei partecipanti all’azione contro le malghe furono identificati nel dopoguerra: gli altri sfuggirono alle maglie della giustizia e, coperti dall’omertà dei testimoni e dei loro compagni, si lasciarono alle spalle la tragedia di cui erano stati protagonisti o quanto meno spettatori.

I contorni della partecipazione all’azione degli uomini della divisione Garibaldi Natisone rimangono incerti, così come l’eventuale coinvolgimento di alcuni dei comandanti della divisione stessa che si trovavano nella zona in cui avvenne l’eccidio.

Se è vero che alcuni importanti dettagli restano oscuri, il significato storico dell’eccidio emerge però molto chiaramente dalle testimonianze e dai documenti italiani e sloveni che oggi sono disponibili agli storici.

All’origine dell’eccidio di Porzûs ci fu la scelta del comando della divisione Garibaldi Natisone, avallata dal PCI, di favorire l’occupazione da parte del IX Corpo della zona rivendicata dal movimento di liberazione jugoslavo, spaccando così l’unità dell’antifascismo italiano nell’area di confine ed entrando in rotta di collisione con il comando osovano di Francesco De Gregori.

L’annessione

Per il Partito comunista sloveno l’annessione della Venezia Giulia e della Benecia alla Jugoslavia socialista aveva due obiettivi: uno nazionale, la riunificazione di tutti gli sloveni in un unico Stato, e uno politico, l’espansione della rivoluzione socialista che il movimento guidato da Tito stava realizzando con la forza in tutto il paese.

Nell’estate del 1944 il Partito comunista sloveno valutò che per raggiungere questi obiettivi era necessario imporre, prima della fine della guerra, il proprio controllo sul territorio conteso, costringendo tutte le formazioni italiane che operavano nell’area a passare alle sue dipendenze ed eliminando, con una forma di epurazione preventiva, tutti coloro che avrebbero potuto opporsi al potere popolare.

Edvard Kardelj lo aveva scritto a chiare lettere nel settembre 1944, quando aveva chiesto al PCI di «epurare [le] unità italiane da tutti gli elementi imperialisti e fascisti» e aveva fatto presente che il movimento partigiano sloveno non avrebbe permesso su questo territorio «l’esistenza di nessuna unità, nella quale la parola democrazia non è che una maschera per coprire lo spirito fascista imperialistico italiano».

(Foto Archivio Osoppo – Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine)

Il tentativo di imporre nei fatti l’annessione alla Jugoslavia non poté realizzarsi interamente solo perché, nell’estate del 1945, furono gli Alleati occidentali e l’Unione Sovietica a costringere Tito a fare un passo indietro ritirandosi dalla Benecia e poi da Trieste. Ma nell’autunno-inverno del 1944 questo esito era tutt’altro che scontato, e sia le formazioni osovane sia quelle garibaldine dovettero fare i conti con la presa di posizione slovena.

Il comandante dell’Osoppo Francesco De Gregori si rese perfettamente conto della situazione. Si rifiutò quindi di accettare che la sua formazione passasse alle dipendenze del IX Corpo, denunciò con forza ai vertici della resistenza italiana le mire slovene e pagò questa scelta con la vita.

Anche i responsabili del PCI nella divisione Garibaldi Natisone compresero benissimo quali erano le intenzioni dei comunisti sloveni. Questi ultimi anzi spiegarono loro chiaramente che nelle zone annesse alla Jugoslavia sarebbe nato un regime incomparabilmente più progressista di quello italiano, e che proprio per questa ragione era loro dovere di comunisti collaborare al raggiungimento di tale risultato. Come disse il commissario politico del IX Corpo Viktor Avbelj a quello della Natisone Giovanni Padoan, la lotta per la zona contesa tra sloveni e italiani era una lotta «contro la reazione mondiale».

La richiesta slovena, proprio perché formulata in questi termini, mise il comando della divisione Natisone davanti alla necessità di fare una scelta che il PCI non aveva dovuto affrontare in nessun’altra parte d’Italia e neanche nelle altre zone del Friuli dove le unità italiane e quelle slovene non erano direttamente a contatto.

(Foto Archivio Osoppo – Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine)

I responsabili comunisti della Natisone si trovarono così in una posizione insostenibile. Da una parte il partito chiedeva loro di agevolare la penetrazione del movimento di liberazione jugoslavo, che pretendeva la rottura del fronte con le altre forze del CLN e l’estromissione delle formazioni osovane dalla zona contesa.

Dall’altra dovevano mantenere l’unità dell’antifascismo, anche e soprattutto con le forze che erano radicalmente contrarie alla revisione dei confini richiesta dagli sloveni.

Preso atto della posizione del PCI come era stata definita da Togliatti, i comandanti della Natisone scelsero una delle due alternative possibili, spaccando l’unità dell’antifascismo italiano per aderire alla posizione del movimento di liberazione sloveno.

(Foto Archivio Osoppo – Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Udine)

Nemici

Una volta rotto l’argine dell’unità dell’antifascismo italiano in nome della solidarietà ideologica con i comunisti sloveni, per i garibaldini della Natisone gli osovani diventarono dei nemici così come lo erano per il movimento di liberazione sloveno. O, per riprendere le parole che Padoan aveva usato con De Gregori nel loro ultimo incontro il 22 novembre, furono considerati dei «conservatori» e dei «reazionari», e come tali «ritenuti responsabili dinanzi al popolo».

Il comando della Natisone sparse così la voce che gli osovani avessero ammazzato dei partigiani garibaldini e che fossero collusi con i tedeschi, e scatenò nei loro confronti una campagna di odio che ha pochi uguali nella storia dei pur difficili rapporti tra le formazioni della resistenza italiana.

A fine novembre il comando del IX Corpo chiese ai garibaldini di cacciare gli osovani dalla zona contesa, dove non doveva rimanere nessuna formazione italiana che potesse porre un qualsiasi ostacolo all’annessione alla Jugoslavia socialista.

La documentazione oggi disponibile negli archivi sloveni non lascia alcun dubbio sul fatto che il comando della Natisone non solo acconsentì, ma pianificò un’azione militare che prevedeva esplicitamente l’eliminazione fisica di tutti i partigiani osovani che non avessero accettato di passare nelle file dei garibaldini.

Furono lo sviluppo della situazione militare nelle prime settimane di dicembre e la presenza della missione inglese a rendere impossibile l’operazione in quel momento. Nei giorni successivi gli sloveni, che in fondo non si fidavano nemmeno dei garibaldini italiani, allontanarono la Natisone dalla zona che rivendicavano alla Jugoslavia socialista.

A febbraio, i gappisti guidati da Toffanin si limitarono a realizzare quello che il comando della Natisone aveva stabilito di fare due mesi prima. Lo fecero forse con un supplemento di brutalità frutto del fanatismo dei loro comandanti, del martellamento ideologico e della propaganda comunista, che dipingevano tutti gli avversari come dei fascisti, e non da ultimo dell’abbrutimento causato da una guerra che a Mario Toffanin non aveva risparmiato niente.

Ma è al comando della Natisone che si deve ricondurre la genesi dell’operazione e il clima di odio che la rese possibile.

Questo articolo è una sintesi, in esclusiva per il Circolo della Storia, dell’introduzione e della conclusione del nuovo libro di Tommaso Piffer, Sangue sulla resistenza, Storia dell’eccidio di Porzûs.

© Riproduzione riservata