Approfondimenti · 19 Ottobre 2024

Terra incognita. Intervista a Fabio Todero

Con questa intervista si chiude il nostro ciclo di incontri con gli autori dei libri arrivati in finale a Friuli Storia. Fabio Todero, protagonista di questo episodio, è autore di Terra irredenta, terra incognita (Laterza), un libro sul confine orientale d’Italia durante la Grande guerra

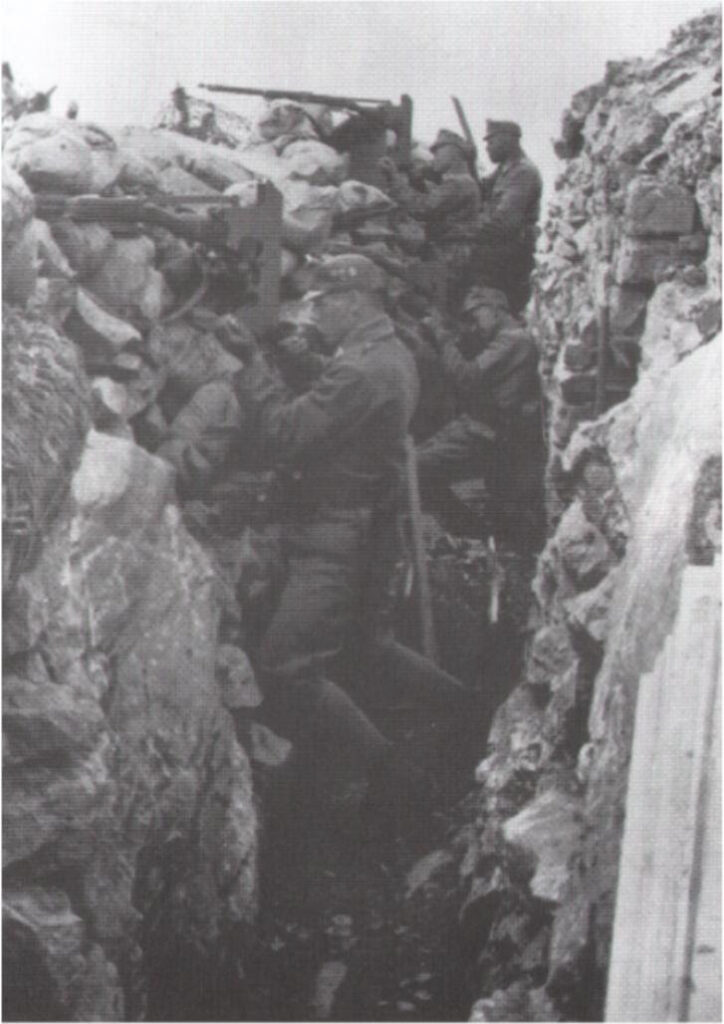

La Venezia Giulia era diventata la terra irredenta per antonomasia, anche se pochi italiani sapevano dove si trovasse davvero: lo scoprirono loro malgrado, quando furono mandati nelle trincee del Carso o sulle vette delle Alpi Giulie.

Todero, come mai ha scelto questo argomento? Lei è originario di quei luoghi, ma c’è anche qualche ragione particolare o un motivo personale?

La prima ispirazione deriva dalla memoria familiare. La mia è l’ultima generazione con i nonni che hanno fatto la Grande guerra e con i genitori coinvolti nella Seconda guerra mondiale. La Grande guerra era così già avvolta in famiglia da questa aura un po’ leggendaria. E poi era un tema che mi aveva sempre affascinato, fin dagli studi universitari, per le grandi contraddizioni che la caratterizzano. Infine, c’è il grande amore per la terra dove vivo, essendo io di Trieste.

Nel libro risalta il carattere paradossale che spesso può assumere la guerra. È passata l’idea che questo sia stato un conflitto fra Italia e Austria, ma in realtà a combattere con l’impero asburgico c’erano popolazioni che con l’Austria etnica avevano poco a che fare. Erano ungheresi, cechi, boemi, rumeni, ruteni… Allo stesso tempo, il conflitto si svolgeva su un territorio – come quello del Carso – dove le popolazioni non erano di cultura e lingua italiana.

C’era sicuramente un problema di multinazionalità nell’esercito imperiale austriaco, tanto che esisteva una specie di tassonomia all’interno delle gerarchie militari austriache che classificava i vari reparti sulla base della loro affidabilità e lealtà politica. Sul gradino più basso c’erano i boemi, mentre i croati – che vivevano nell’Istria centro-orientale – costituivano tradizionalmente il nucleo più solido dell’esercito austriaco. Lo stesso Svetozar Borojević, che era il comandante dell’armata sull’Isonzo, era di origini croate.

C’erano reparti italiani?

I soldati di cultura italiana dell’esercito asburgico, quindi i trentini e i giuliani, vengono in realtà perlopiù allontanati dal fronte austro-italiano, e combattono in quello orientale, proprio per ragioni di affidabilità politica. Alcuni riescono a sfuggire a questa selezione, ma sono solo poche eccezioni.

Lei insiste molto sulla lontananza culturale e psicologica fra Trieste e gli italiani. Non pensa che questo aspetto sia mutato proprio durante la guerra, per effetto della propaganda e per la confidenza che gli italiani sotto le armi iniziarono ad avere con la geografia? È possibile che proprio in questo periodo si sia creato un legame forte fra Trieste e gli italiani, come si evince poi dalle vicende del secondo conflitto mondiale?

Sì, credo sia andata proprio così. In effetti tutta la propaganda interventista ruotava intorno al binomio Trento-Trieste. È certo quindi che l’immagine di Trieste sia cambiata, anche se in realtà le classi dirigenti italiane mantennero una certa difficoltà a capire la realtà multiforme di questa zona.

È vero, l’immagine di Trieste cambia, ma al suo posto subentra un’immagine che è falsa. Spariscono la componente slava, o quella ebraica, o quella croata… svanisce tutto il carattere multietnico. Rimane solo l’idea fasulla di una Trieste «super-italiana». È un tema interessante, consiglierebbe qualche libro su questo aspetto?

Ci sono diversi studi che hanno parlato della nazionalizzazione forzata del fascismo su questi territori. Penso ad esempio ad Annamaria Vinci, che è una raffinatissima studiosa del fascismo di confine, e in particolare al suo Sentinelle della Patria (Laterza). E poi ci sono gli studi fondamentali di Raoul Pupo, come ad esempio Adriatico amarissimo (sempre Laterza), dove riemerge questo tema della conflittualità italo-slava e dell’intervento di snazionalizzazione da parte del fascismo.

Io aggiungerei un altro consiglio, anche se non è un libro di storia: Il martire fascista di Adriano Sofri (Sellerio). È una storia ambientata in un villaggio sloveno del Friuli italiano in epoca fascista. Ed è terribile, sottolinea la crudeltà di questa snazionalizzazione, che allo stesso tempo è anche una nazionalizzazione forzata.

Certo, lo conosco ed è un ottimo consiglio.

Tornando invece al suo libro, una parte importante è dedicata allo sconvolgimento dei luoghi, la cui identità viene praticamente cancellata dalla crudeltà della guerra. Ed è il destino ad esempio del Carso.

Assolutamente, pensiamo alla poesia “San Martino” di Ungaretti, quando parla di “brandelli di muro”: è proprio così. In effetti il Carso diventa una terra deserta e dopo la guerra subentrerà il problema di come bonificare il terreno per permettere la ripresa delle attività economiche. Bisogna liberare gli ordigni inesplosi, ma anche tutti corpi abbandonati nelle sepolture provvisorie o nei piccoli cimiteri…

Tanto che nel Dopoguerra la memoria cimiteriale dovrà essere riorganizzata…

E nasceranno così i grandi cimiteri militari, come il cimitero di Redipuglia, in provincia di Gorizia. Ma ormai siamo già negli anni Trenta…

Quando visitai per la prima volta la zona del Carso, rimasi sorpreso: mi aspettavo di trovare delle montagne impervie. In realtà erano perlopiù altipiani, che non superavano i mille metri d’altezza. Avevano però un tale spessore storico, che era come se si fossero ingigantiti nell’immaginario. Perché la potenza degli eventi riesce a cambiare la natura dei luoghi, almeno nella fantasia.

È una bella immagine in effetti. Perché poi anche l’informazione e la propaganda contribuiscono a ingigantire la misura delle cose. Ed è la caratteristica di questa zona: dove non si combatte per conquistare una montagna inaccessibile, ma per piccole posizioni in un territorio circoscritto. Una piccola zona di mondo, con una spaventosa concentrazione di morte.

In effetti la Prima guerra mondiale è conosciuta come il simbolo del carattere terribile della guerra proprio per questa sua caratteristica di guerra di posizione, come non era mai successo nella storia. Grazie al combinato disposto del filo spinato e della mitragliatrice, diventava quasi impossibile avanzare. E oggi? Cos’è rimasto di questa storia così affascinante e tragica che racconta nel libro?

Sopravvive grazie a una miriade di associazioni che fanno visite guidate nei luoghi e grazie ai monumenti e ai percorsi storici. Se poi penso alla città di Trieste, le nostre piazze e le nostre vie sono affollate di lapidi che ricordano la Grande guerra. Rimane il dubbio su cosa ne sia rimasto nelle generazioni più giovani. Sta a noi storici cercare di mantenere viva la memoria di un evento che è stato cruciale per la storia del Novecento.

Il nazionalismo è stato il sanguinoso protagonista degli eventi che ha raccontato. Anche oggi è rimasto come un dato ideologico nelle stesse zone?

Purtroppo gli eventi del secondo Dopoguerra non hanno aiutato ad assopire gli animi, ma oggi direi che è un fatto superato nelle giovani generazioni. Solo fra i meno giovani c’è chi si fa ancora portatore di un verbo fortemente nazionalista, come non avesse imparato molto dal passato. Per fortuna, è rimasto solo come un fenomeno residuale. Quello che mi preoccupa, semmai, è il ritorno di culture nazionaliste – oggi si definiscono “sovraniste” – nella politica contemporanea.